品恩去年從北一女畢業,帶著想改變社會的熱忱前往英國 UWC。本來躊躇滿志的她,卻在社交、課業和課外活動上掙扎。那她是如何走出種種陰霾並找到自己的呢?一起來讀品恩的第一學年反思吧!

「雖然真的經歷了很多失敗,雖然一路上常會懷疑自己是否不會有找到出口的一天,也雖然,即便走到學期最後,或是未來,挫折也還是會經常將和煦的陽光藏在烏雲身後,讓人失去勇氣和希望。

但親愛的品恩,無論如何,請永遠別忘了屬於你的這份『相信』,相信一切都會走向更好。

因為是真的,努力的妳,一定會因為這一路的風景,而不斷不斷地,去長大,成為一個更好的人。」

還記得上學期剛來到UWC,那個不適應新環境與文化、在學校沒有存在感被當成幽靈(Ghost)、挫折又無助的我嗎?(詳見:UWC第一學期生活分享:夢幻學校下最真實的記錄)

這學期,5個半月,164天的日子,我花了好多時間努力去調整那個封閉的自己、努力去讓UWC不是只有課業和那些「該完成的事」,而是充滿著課外活動、認識更多人、更多文化和議題等,這些我出國「真正想做的事」,讓UWC生活更接近我理想的樣貌。

不過,一切並非這麼容易。堅持了好久,卻始終沒有進展;任憑我再怎麼努力、不放棄、遇到困難重新調整自己,似乎依舊都沒有轉機。

當投入大半心力的project看不見任何成果、當參與社交依舊被當成空氣、當原本就負荷不來的課業逐漸將我吞噬、當身體無情的抗議、當生活逐漸只剩壓力……每一次跌倒後,再站起來,卻又再跌倒,真的讓我好想好想放棄…

我不斷質疑著為什麼我已經這麼努力了卻還是沒有任何成果?質疑著自己當初為什麼要選擇這條路?質疑著這兩年對我人生而言究竟意義是什麼?

最後發現:

「這些堅持、嘗試、努力的過程,本身就為我帶來了莫大的意義。」

圖 / 羅雋甯

一、反思後重新出發,努力讓生活不只是課業

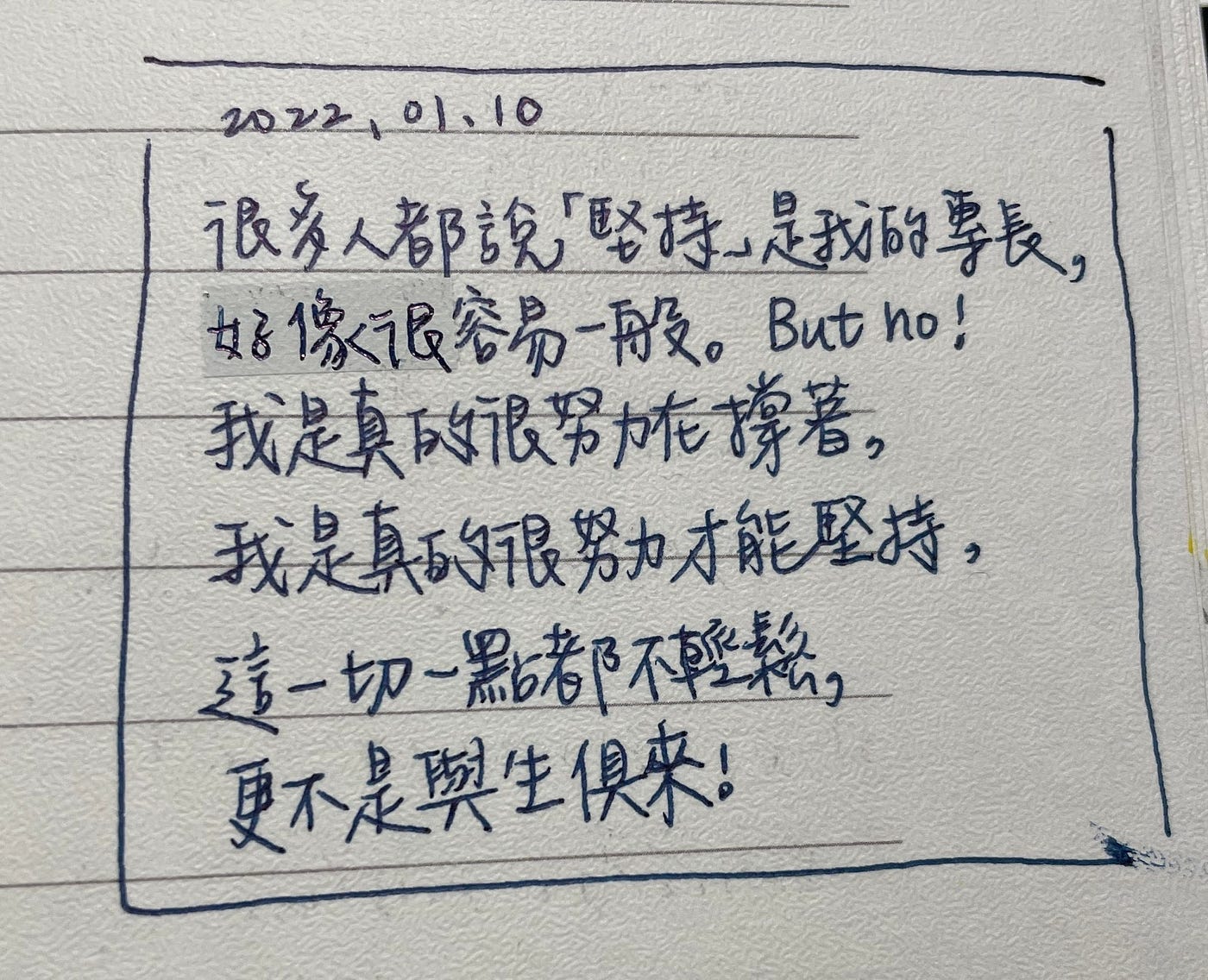

時間回到2022年1月,當時剛寫完第一學期的回顧,面對即將到來的新學期,我寫下了對自己的期許:

「勇氣就是,即便身處在現實桎梏下,依然努力保持清醒,不忘初衷。」

我告訴自己即便課業壓力再大,或取得好成績再誘人,如果那對我並非真的重要,我應該要學會取捨、去專注於自己為何而來,而不被現實與環境牽著走。

帶著這樣的決心,開學之後,課外活動真的變成了我課後生活的重心。

參加學校的 Holi festival(印度教節日)

參加學校的 Holi festival(印度教節日)

1.社交:努力認識身旁各式各樣來自不同背景的人,也讓大家更認識真正的我(我不是一個封閉、只讀書的人!)

首先是社交:以前我根本不喜歡在人擠人的學校食堂吃飯,總是拿著保溫盒裝食物回宿舍;這學期前半段我卻是三餐幾乎都會去找人一起坐或加入人群,甚至連短暫的下課時間也都鼓勵自己去「挑戰」。

除此之外,相較於上學期我因為經常覺得自己能力不夠、英文不好,而不敢參加活動、爭取職位;這學期我幾乎任何有興趣的活動都鼓勵自己盡可能嘗試。

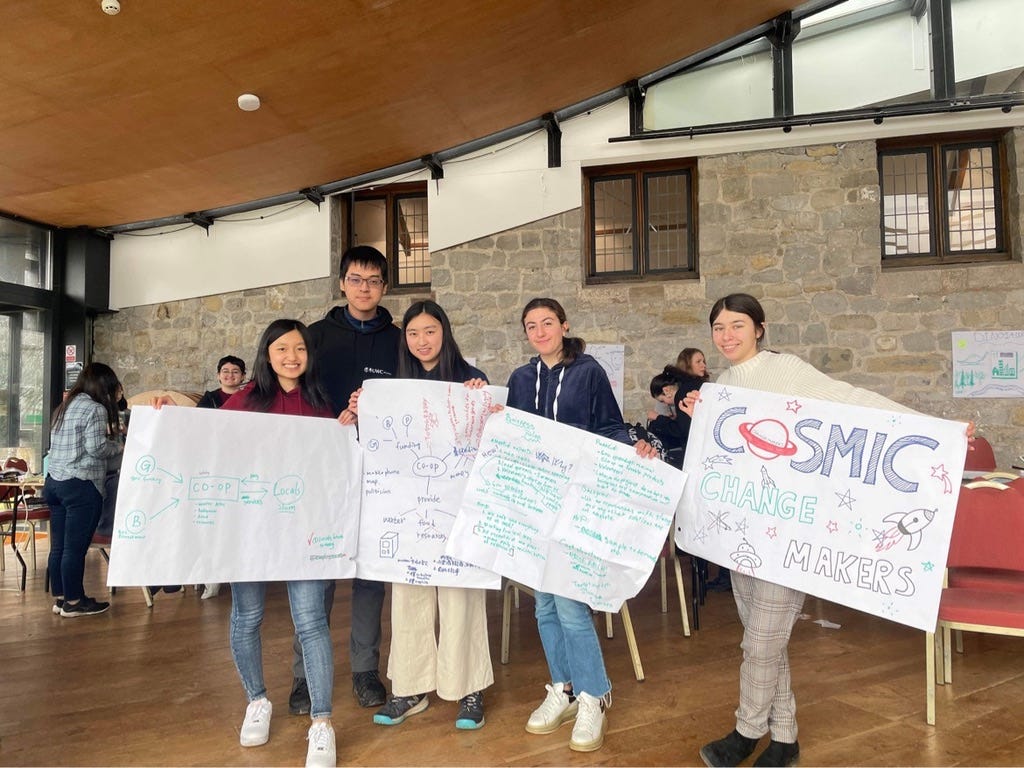

例如:這學期我主動申請擔任 PeaCo Monologue(和平議題故事分享活動)的講者教練,用説故事的專長幫忙講者整理自己的故事;而對社會創新有興趣的我,也參加了連續24小時的 Hackathon(黑客松),高強度的搜集資料、討論、規劃提案,甚至即時準備簡報pitch。

參加 24 小時 Hackathon

參加 24 小時 Hackathon

不過,一切對我來說依舊不容易。還記得剛開始大家因為對我上學期的印象已定,明明我加入了圍起來的大圈圈,左右的人卻會無意識的轉向另一邊,可能覺得我不容易聊天吧。

我常常遇到打擊,常常感受到難以融入,常常體驗著被當成空氣、想加入卻完全沒有縫隙的感覺。我討厭著自己內向的性格、討厭著自己聊天總是過於認真、無法輕鬆的特質、討厭著那個天生就不那麼主流的自己。

儘管如此,強大的意志力還是讓我不斷不斷堅持。對那時候的我來說,只要成功和多一個人聊天,一整天就值得慶祝,甚至任何深夜派對、聚會我也都要求自己參加,試圖把握每一個大大小小能讓人意識到我的存在的機會。

Subconti Conference(南亞文化主題活動)

Subconti Conference(南亞文化主題活動)

2.Project:挖掘UWC學生們充滿價值的生命故事,將這些故事錄製成影片分享給世界各地的青少年。

除了社交,在project上我也相當努力,每天晚上開會討論到半夜、白天努力行動,成為了我和團隊的日常。

我們從0開始發想,想著怎麼樣才能讓派對娛樂風氣盛行的校園,也能有更多認真、深層的交流活動;想著怎麼把相當精彩的UWC學生故事分享出去,讓台灣、世界各地的青少年也能藉由同齡人的視角和生命經歷,去感受世界上正在發生的事,以及這些學生的勇敢和行動力。

就這樣討論討論著,最初的兩人團隊一起寫下了滿滿24頁的企劃書。

我們的 Logo(圖 / Nela Cestojanova)

我們的 Logo(圖 / Nela Cestojanova)

但由於這個project是希望訪談身旁同學們的故事,在一般社交對我來說都還不容易、英文表達都還不完整的情況下,到底要如何進行呢?

說實話,我也不知道。

但當時因為真的很想執行這個project,在想都還沒想好、設備也都還沒齊全的情況下,我就開始走到哪裡都嘗試著和不同人對話。想當然耳,剛開始一點都不順利。

因為社交能力的缺乏,光是找到有故事、願意分享的講者都相當困難。而好不容易找到了,卻也因為沒有即時和人深度聊天的能力,只好照著寫好的題目一一訪問;但錄下來的內容卻冗長又不連貫,根本剪不出吸引人的影片。

訪談同學的故事(圖 / 程惟揚)

訪談同學的故事(圖 / 程惟揚)

我們也嘗試過擴大團隊,於是準備了很久很久,辦了一場分享會,找來了8個有興趣的同學。原以為一切就要起飛,大家加入後卻各自忙碌於自己的課業和其他活動中;而每次開會即便我已經事先做足任何可能的準備工作,卻依然礙於我的表達而沒有任何產出和效率。

就這樣,真的努力了好久,也承受了各式各樣的打擊(英文能力、社交能力、表達能力、領導能力……)一方面不斷在懷疑自己好像什麼都做不到,另一方面卻還是只能一一去調整、加強自己。

每一天,我不斷努力去抗衡著自己依舊不怎麼能運用自如的英文能力、安慰著高敏感容易受傷的內心、承受著一次又一次的挫折、失敗和想放棄的念頭。真的,每一天都很努力很努力在嘗試,用盡各種方法。

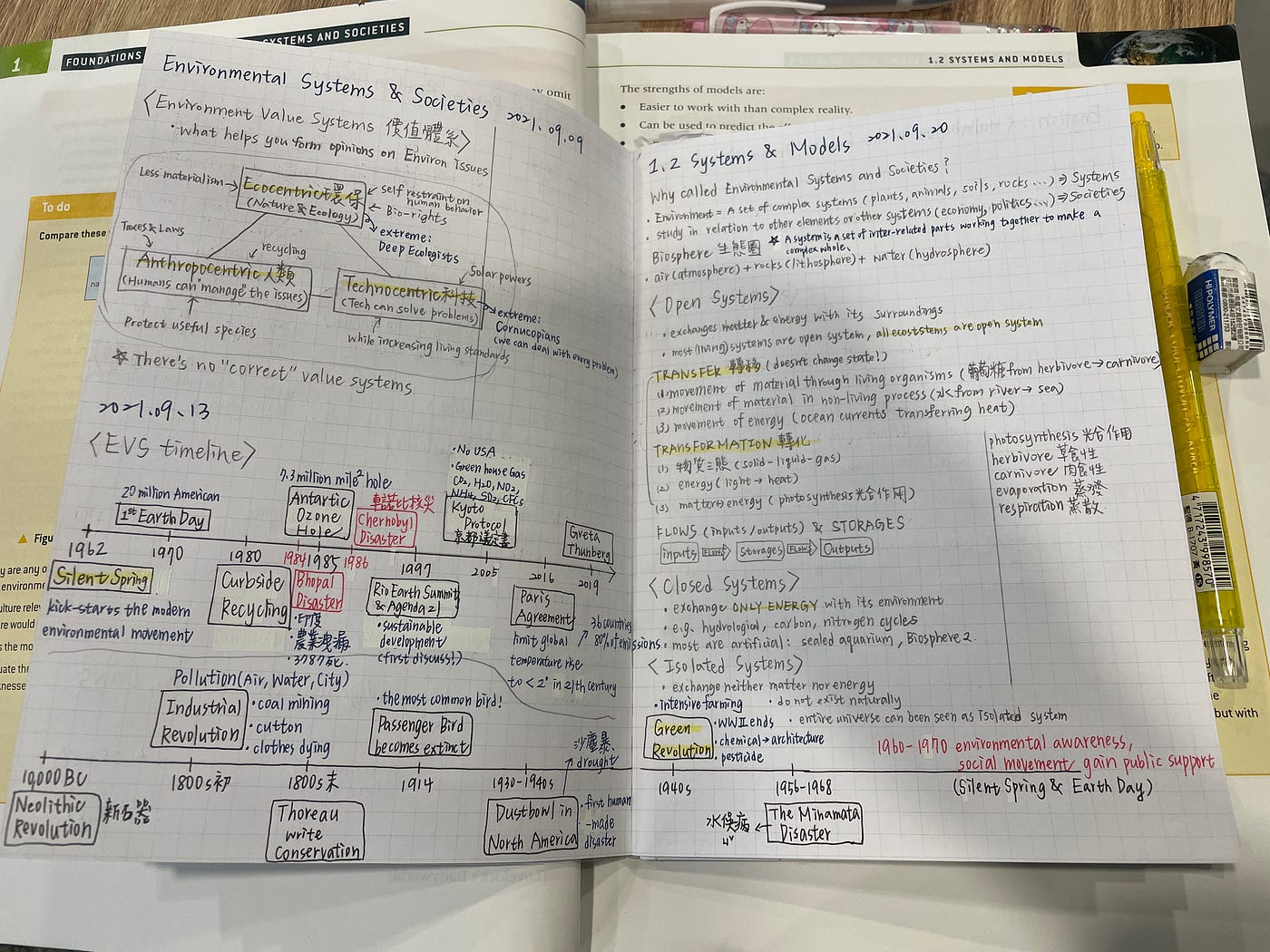

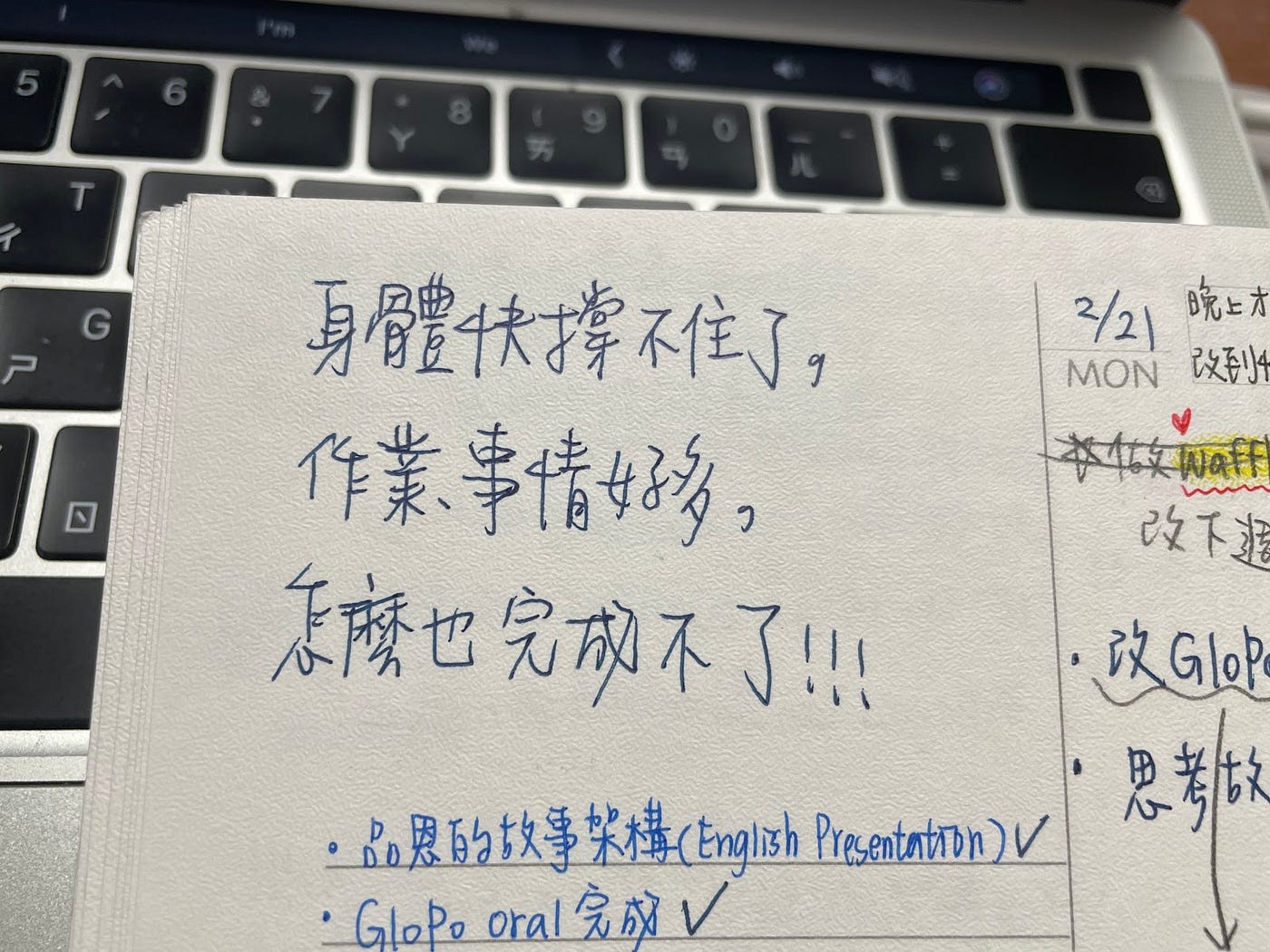

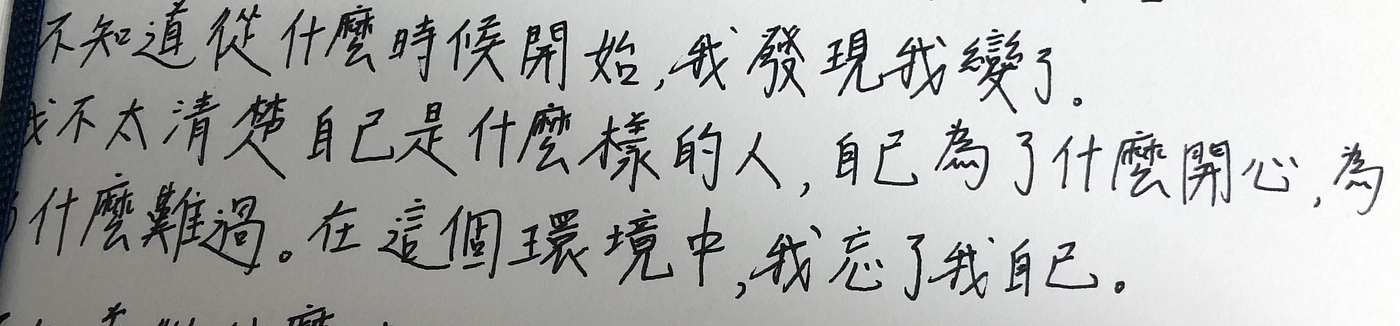

來自2022/1/10的日記

來自2022/1/10的日記

二、硬撐著,失衡的生活Balance

不過,雖然每天單單投入於課外活動就已經花費相當大量的時間與心力,「課業」的重擔依然沒有就這麼消失。尤其,UWC採用的又是學科困難度極高的「IB文憑」。

光是像我上學期那樣,幾乎把所有時間全部花在課業,連吃飯、社交等都經常擺在一邊,最後卻都還是表現得差強人意了,更何況這學期還多了許多課外活動。

可是…又不能就這麼放棄。因為放掉project,就等於放棄了來到UWC渴望實踐的理想;放掉課業,等於上課需要承受莫大的壓力、未來的選擇也會有所受限;而放掉社交,則意味著又要像上學期一樣被當成幽靈。

於是,隨著報告、考試壓力越來越大,生活就也越來越超出負荷。當時的我,每天都像是欠債未還,又不斷積欠更多債務一樣,每一刻覺得壓力大到快喘不過氣。

來自2022/2/21的日記

來自2022/2/21的日記

「今天的生活…就還是很努力在做事,夾縫中再更努力參與社交…我真的…只能撐下去,沒有任何放棄或休息的機會…」 — — 來自2/26的日記

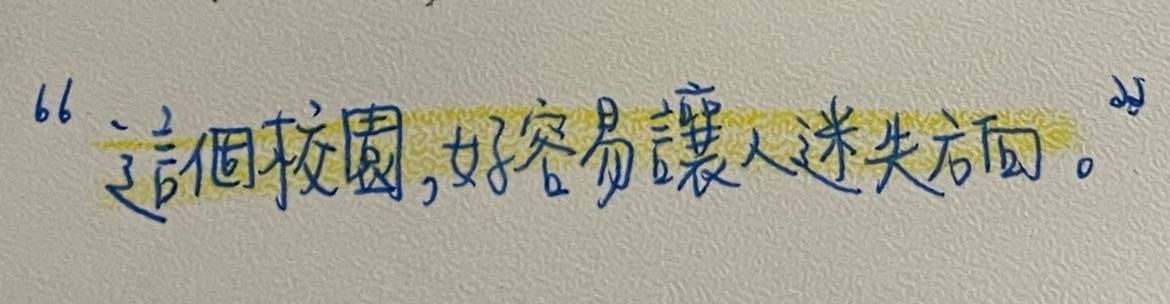

來自某頁日記的角落

來自某頁日記的角落

三、終於,徹底失去希望

3、4月左右是校內各種組織交接職位的日子,每天平均大約會收到10–15封email,介紹著大大小小的組織、project、職務,而其中,最讓我心動的職位是以下兩個:

1. National Leader

不同區域的學生代表,以我而言是「East Asia東亞」。除了幫忙負責組織聚會,也會帶領籌辦 National Evening 文化表演,或是爭取學校每年3場的 Conference(全校兩天不上課的主題式活動)。

雖然帶領近百位學生是我在AC還沒嘗試過的事,National Leader 卻是我真的很想挑戰的任務,因為儘管學校強調「多元性」,但在較為活躍、外向、主流的西方文化下,較為內向、謙遜的亞洲文化依舊經常不受到重視,甚至也會有許多刻板印象或誤解。

因此,我非常想向學校爭取舉辦 「東亞Conference」,運用有創意、有趣的活動,讓全校更認識東亞文化。

International Show Fisherman Dance(參加日本傳統「漁夫舞」表演)

International Show Fisherman Dance(參加日本傳統「漁夫舞」表演)

2. Peer Listener

第二個有興趣的職位類似「同學界的輔導老師」,是AC獨有的傳統。每個宿舍會選舉2名學生,接受心理諮商相關的訓練,讓學生們在遇到困難時,有辦法找到能夠理解、幫忙你的對象,說說話、分擔煩惱。

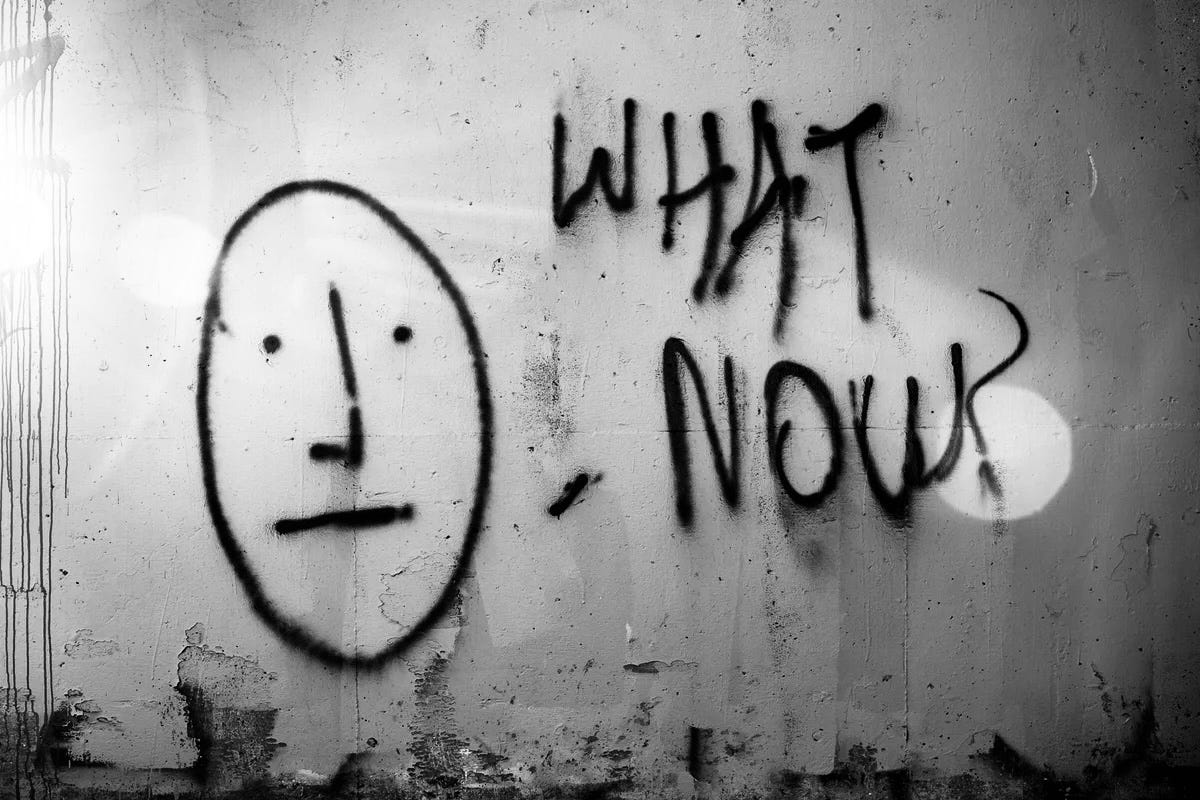

圖 / Unsplash

圖 / Unsplash

對我來說,Peer Listener 是我一直以來都很想擔任,也覺得自己適合的角色。即便上學期在宿舍裡沒那麼有存在感,我依然相信大家眼中的我是友善、平易近人的,況且我這個學期也努力參與了很多社交和活動,而為人帶來力量也是我一直相當有自信的事。

於是我便填寫申請書、準備面試,鼓起勇氣申請了這兩個職位

Photo by Roma Kaiuk🇺🇦 on Unsplash

Photo by Roma Kaiuk🇺🇦 on Unsplash

然而,最後的結果卻是 —

「兩個職位我都落選了…!」

剛開始接收到消息的時候我還很難以置信,National Leader 沒上就算了,因為我畢竟在學校不是一個那麼活躍、突出、善於表達的人;但 Peer Listener 可以說是我相當有自信的角色,而身旁的朋友們也都告訴我「全宿舍沒有比我更適合這個職位的人選了」。

我還記得宣佈結果前,學長姐還特地把我找出去,告訴我「雖然我沒有錄取,但不代表我不好」。那個當下我一點都不難過,甚至心裡還在偷笑,因為我以為他們在惡整我、以為他們只是想要給我一個大驚喜。

沒想到,宿舍會議上,當錄取者名字一一被唸出,卻始終沒有我的;當同學一一被恭喜,卻只有我在一旁愣愣地拍手著、愣愣地看著擁抱在一起的人群。那一刻,我才發現是真的 —「我真的什麼都沒上…!」

淚水在眼眶中不停不停的打轉。

Photo by Louis Galvez on Unsplash

Photo by Louis Galvez on Unsplash

落選,是大家都有過的經歷,並不足為奇

但之所以我會這麼的難過,是因為,我真的已經努力好久了。

從一月初開學,一直到當時的四月,我沒有放棄過。每一天努力投入社交、參加活動、逼迫內向的自己適應屬於外向者的文化,去學習small talk、去爭取職位、去讓大家看見我存在的身影。

我克服自己的不自信、恐懼和完美主義,去觸及很受歡迎的人、去讓同學認識真正的我:是一個想要為社會帶來多一點美好和價值的人。

而對我來說相當沈重的課業也沒有被我遺忘。

我扛著這些重擔,在黑暗的隧道中行走,一路上雖然看不見出口的光,甚至連自己是否走在對的方向都不知道,我依然不斷地向前、不斷地摸索和嘗試。

圖 / Unsplash

圖 / Unsplash

但是這麼努力的結果,卻是,依舊沒有辦法被認可、被相信自己是有能力扛起一些重要職位的。

「為什麼我努力了這麼久,但上學期給人ghost的印象,到現在似乎還是一樣…?」我忍不住對朋友哭訴著。

我也知道,沒錄取的原因一定不是這麼的單一,能力也好、團隊適配度也好、其他的考量也好。但那時候已經是四月了,出國已經超過8個月,一想到project依舊沒有任何成果,社交也依然頻頻受挫,我不知道我能怎麼回家,向那麼相信我、支持我的家人朋友們交代?

我不知道我還能相信什麼,還能拿什麼去相信,快過完的這個學期還有變得更好的機會?還能拿什麼去說服自己,UWC真的是一個好地方,一個能夠讓我實踐理想、為社會帶來更多貢獻的好地方?

那一刻我甚至我開始覺得,曾經在台灣所獲得的每一個成就,或許真的都只是運氣好而已;因為在這裡,當真正是自己一個人、一切從頭來過的時候,我發現:

「我根本沒辦法把任何一件事做好。」

圖 / Unsplash

圖 / Unsplash

五、真的不行了,就去旅行充電吧 — 法國巴黎之旅

不過或許,上天還是對我很好的,讓我在最失意、最想放棄的時候,迎來了整整10天的春假。

於是我拖著行李,接連搭上了公車、火車、地鐵,再乘著歐洲之星,越過海底隧道,像逃難似的逃離了位於英國威爾斯偏僻小鎮上的12世紀古堡(AC)。

我來到了浪漫氣息包圍著、讓人一踏入就捨不得離開的法國巴黎。

圖 / 羅雋甯

圖 / 羅雋甯

和好久不見的高中朋友見面,一整個禮拜暢聊著過往的回憶和彼此的生活。我像個小孩一樣的玩耍大笑、慵懶的躺在綠油油的草皮,仰望無邊際的藍天,當然,也沒忘了享受美味得讓人著迷的法式甜點。

就這樣,在校內日積月累的疲憊與無力感,慢慢被沖淡了 —

「原來生活其實還是可以很快樂!」

來巴黎找高中最好的朋友旅行

來巴黎找高中最好的朋友旅行

六、充飽電後,為著Finals蓄勢待發

隨著期末大考將至,假期結束從法國回學校後,排山倒海的壓力再度朝我襲來。

有別於台灣國高中每學期都有三次段考,IB的平時考試雖然也不少,但真正的「大考」一年來卻就只有期末一次而已,也就是所謂的 Finals。不僅範圍是一整年學過的內容、申論題考試的難度也真的高得嚇人,再加上當時距離考試只剩短短兩週了,我於是終於不得不放手其他事務,專心準備考試。

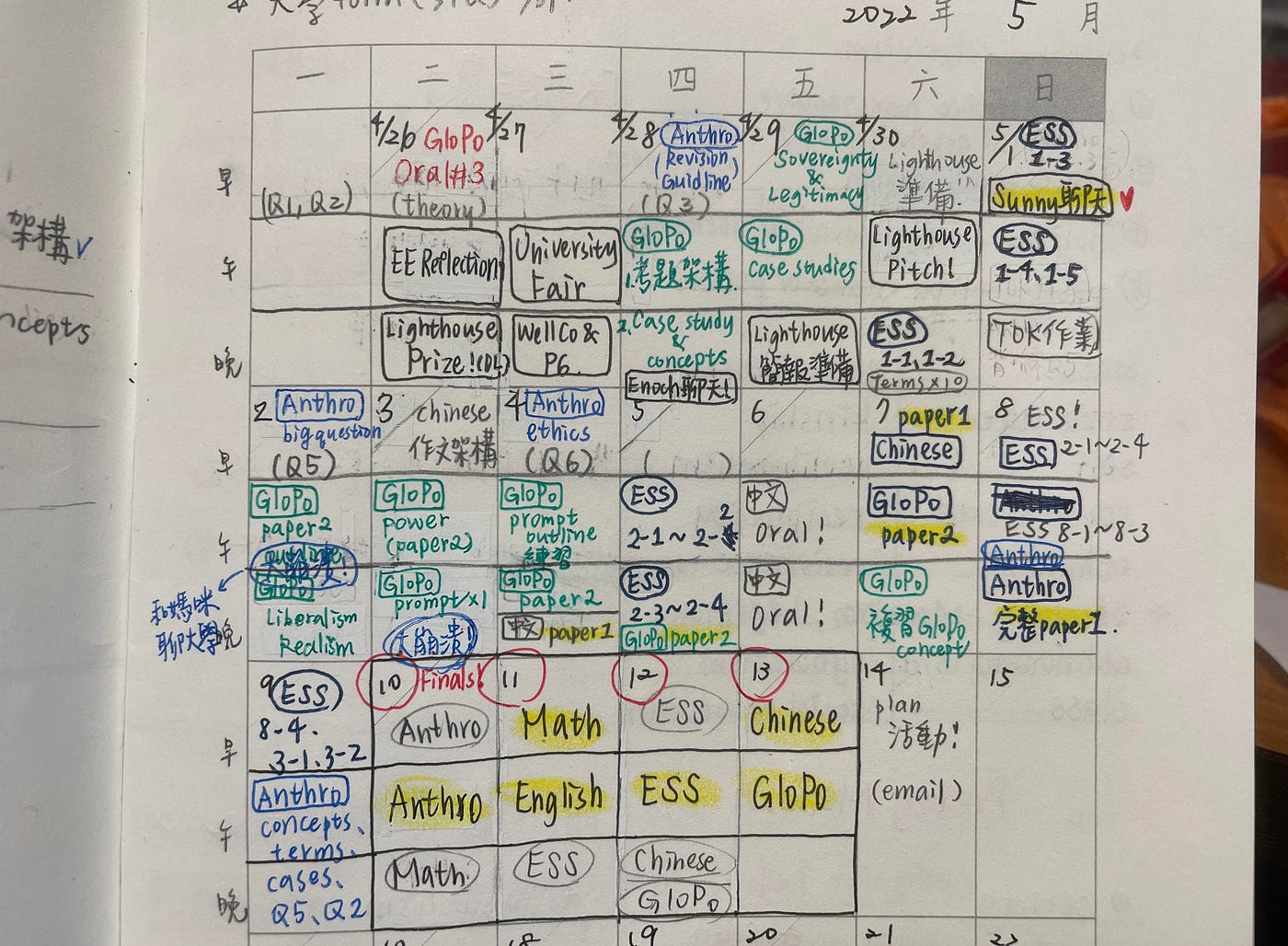

崩潰的考前複習進度

崩潰的考前複習進度

而隨著課堂上各科老師們開始一一介紹著考題形式、發放著模擬試卷,我才真正意識到一切有多麽不容易。

舉例來說,光是兩個小時的「人類學」考試,除了要先閱讀一份2頁民族誌(Ethnography)節選,還要回答5道申論題,其中,至少三道題都要寫大約「千字」的作文,也就是一場考試下來,通常都是「8、9頁滿滿的手寫卷」跑不掉。

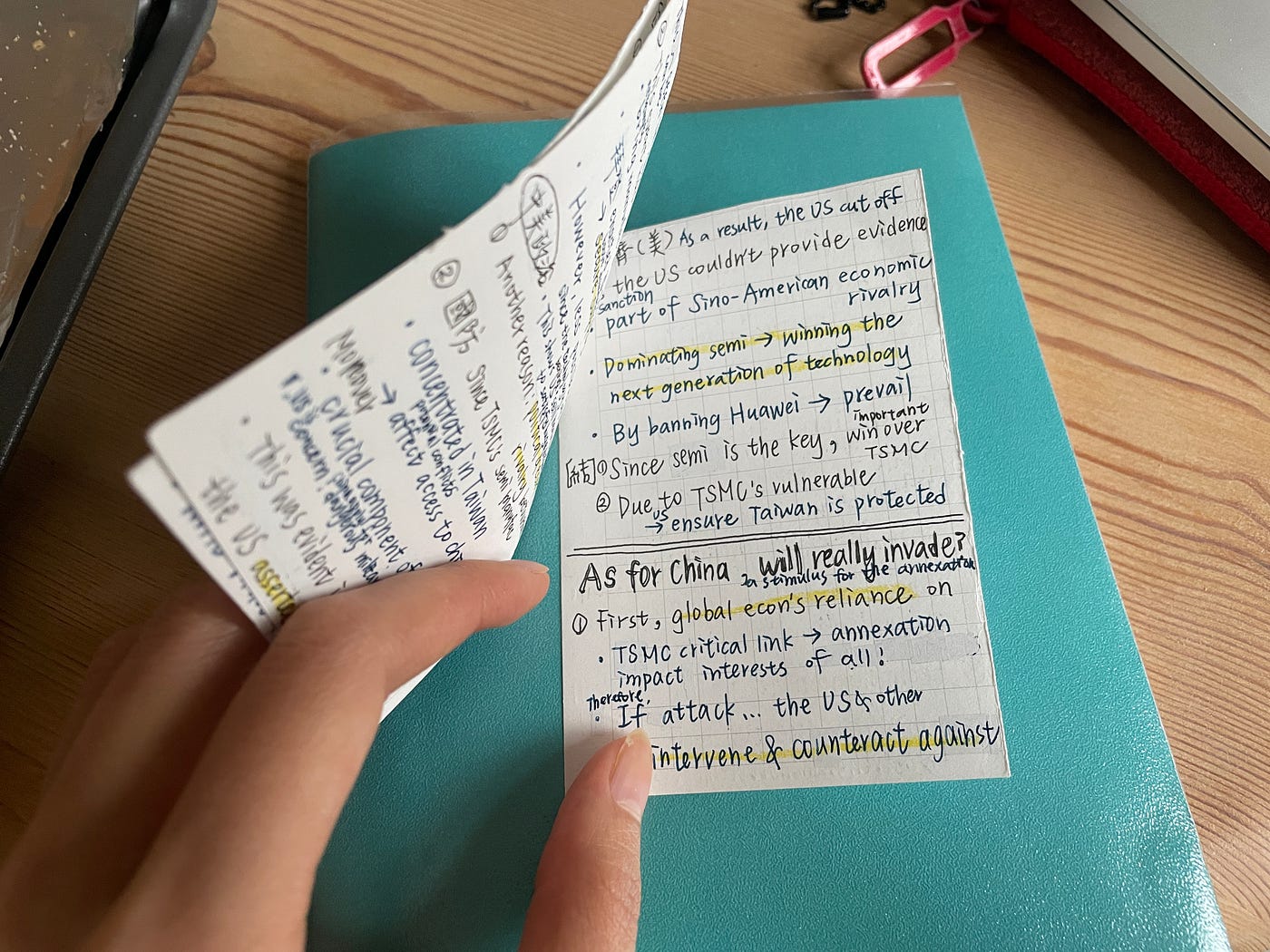

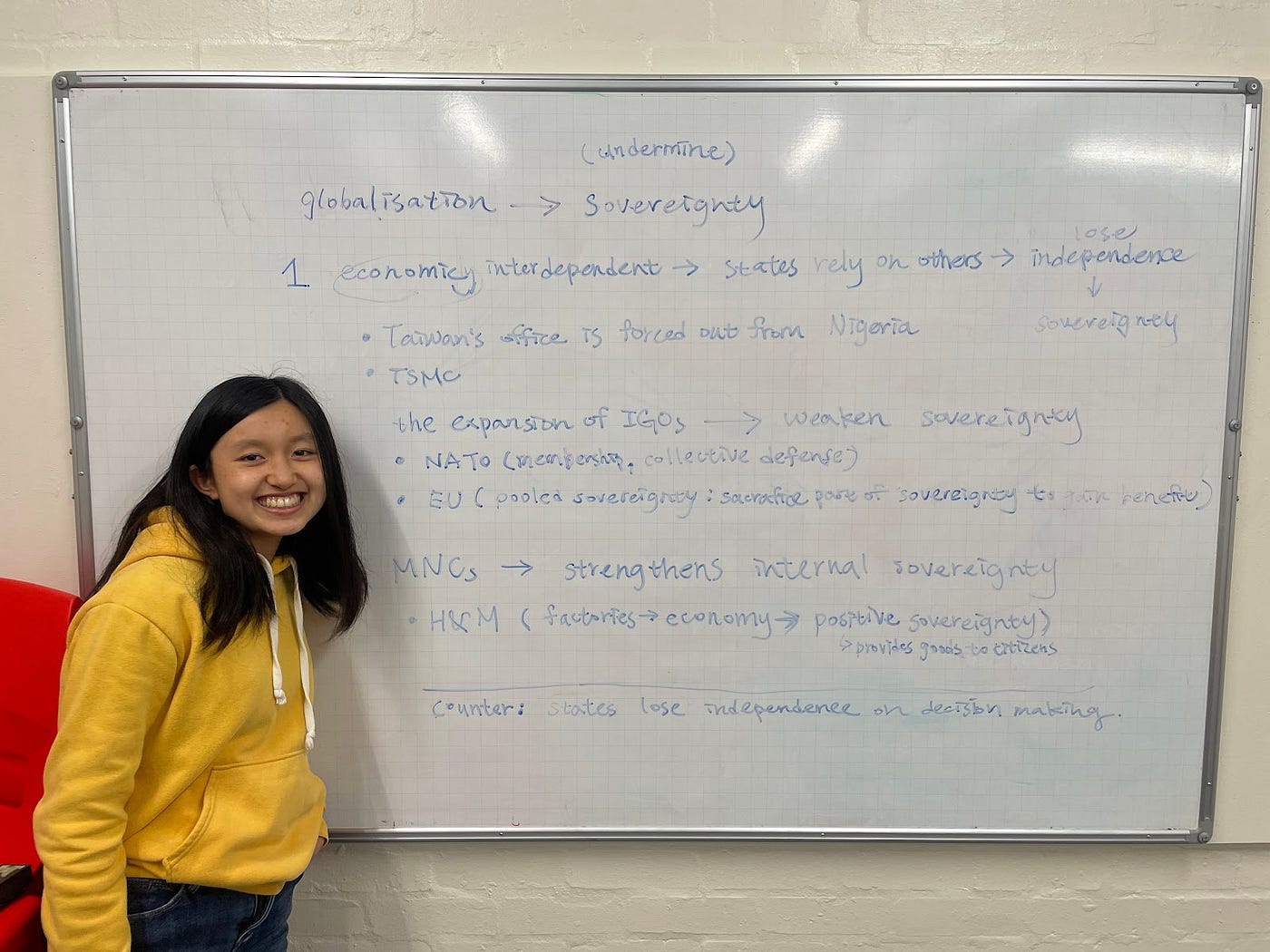

再論難度,讓我頭痛的「全球政治」雖然就只考一題申論題,但難度和 IB 預期的答題水準,卻遠遠超出了我的負荷範圍。

舉其中一個考題為例:

一句話的題目,就要寫一整篇議論文來回答。

我還記得第一次模擬考,老師讓我們事先回家擬大綱。但盯著題目兩個小時的我,卻一個字都打不出來,崩潰得不知道怎麼辦。後來我為此特地請了一天的假,躲在房間努力把大綱「鉅細彌遺」的寫出來,才讓隔天的考試順利在一小時內完成。

結果沒想到,滿分7分的考試,我只拿到了4分,在班上幾乎是倒數的

圖 / Unsplash

圖 / Unsplash

那時候,距離考試只剩10天,我才發現快兩個學期下來,雖然一直都很認真努力在上課、做報告,但我的學習方向是錯誤的,導致最後考試幾乎完完全全什麼都不會。而即便已經事先準備了,也還是達不到考試的標準,更何況正式考試只有短短的一小時。

不過,雖然真的很崩潰、很挫折,考試在即,也沒時間停留在情緒中,只能趕緊去理解考題、學習需要的知識和能力。於是,我就這樣每天去問老師、問厲害的同學。

圖 / Unsplash

圖 / Unsplash

剛開始,光是課堂上學過的各種政治議題(例如:俄烏危機、中國南海爭議、black lives matter等等)對我來說都很難全盤消化並能夠去論述了,我只好一個字一個句的努力讀著資料、嘗試解釋給同學聽。

接著,還要去搞懂考題可能包含的各種「政治概念」、「政治理論」,以及「學者的觀點」等等。最後,則是看著考古題、列出大綱、寫出完整的一篇作文。

不過,即便腦中有了這麼多以上的知識,最後一步還是相當困難,因為光是一個段落就要有「論點、案例佐證、反例、理論、分析、結論」這麼多,一整篇作文則至少寫三段,再加上開頭和結論。

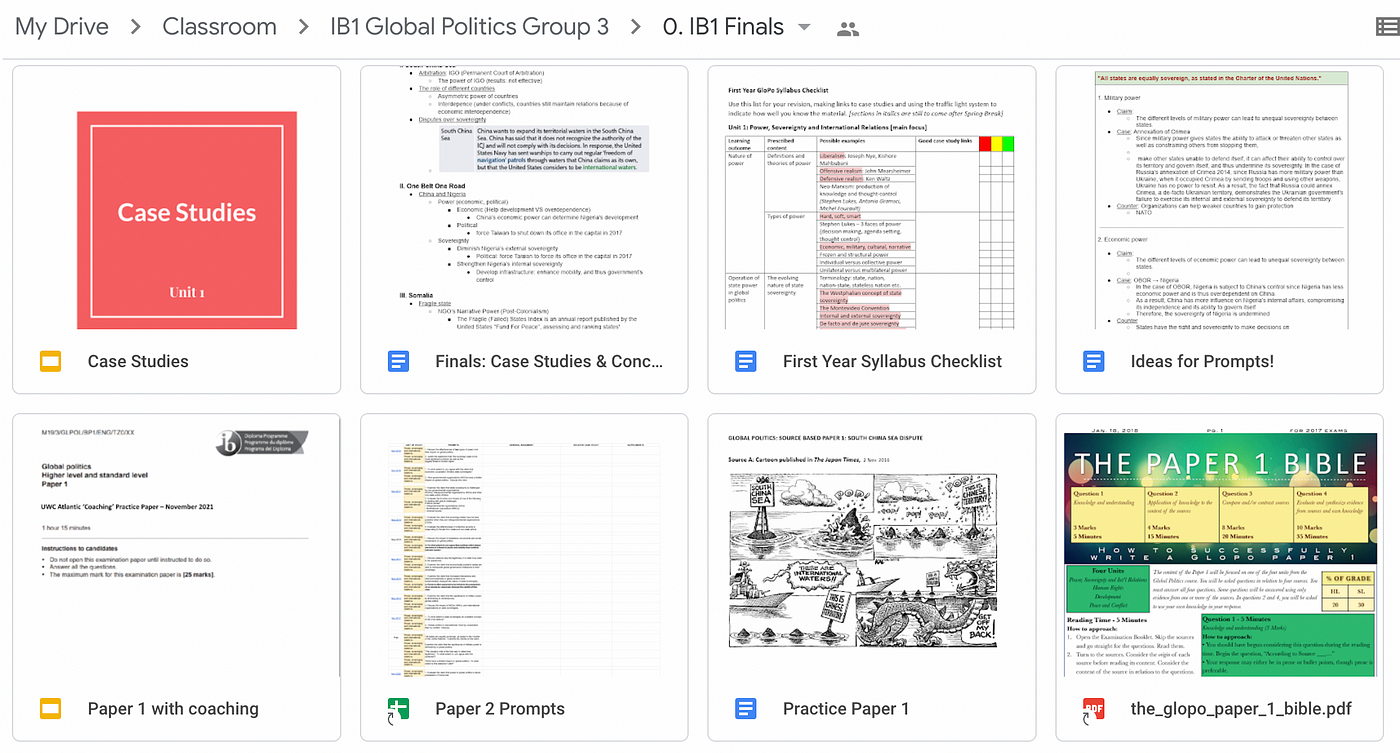

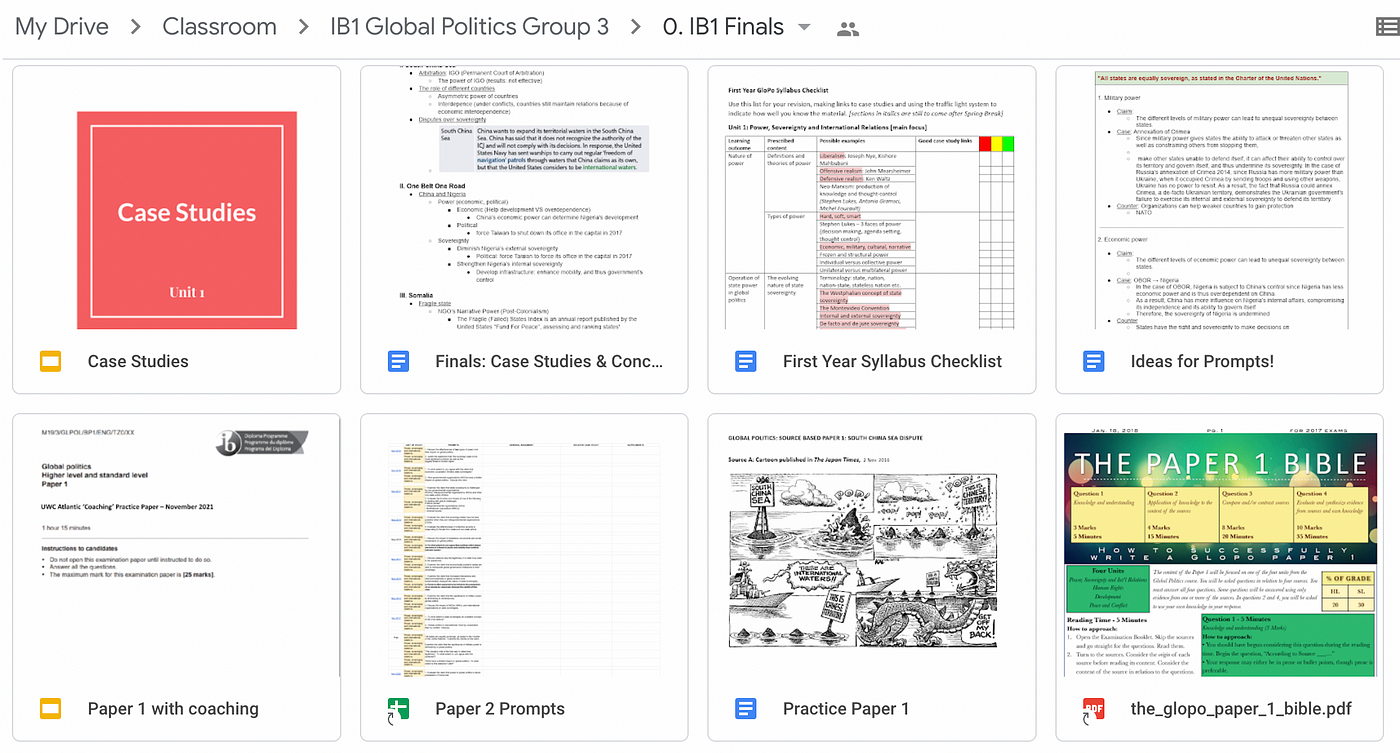

雲端硬碟上滿滿的政治筆記

雲端硬碟上滿滿的政治筆記

於是我就這樣每天含著淚水,不斷地練習、不斷地找同學問問題、不斷地加強自己的論點和寫作深度。

7分在IB幾乎是難以觸及的頂尖成績,通常每班只會有一兩個人拿到,對我這個英文非母語的人而言更是格外遙遠。不過,在這樣密集的訓練下,最後…我竟然真的做到了!

從4分,一路進步到滿分7分,連老師都感到很不可置信。

第一次自己順利產出大綱!(圖 / 段必安)

第一次自己順利產出大綱!(圖 / 段必安)

除了政治之外,那兩週的時間,我也同時還有中文、英文、人類學、環境學、數學等其他科目需要照顧。而除了數學,其餘每一科一開始也都是像政治一樣的狀況慘烈。

例如人類學,從最剛開學我就是班上程度數一數二差的,考試時間內同學們都寫完3頁了,我半頁都還寫不滿,常常哭著交考卷。

Photo by Mojtaba Ravanbakhsh on Unsplash

Photo by Mojtaba Ravanbakhsh on Unsplash

但可能因為我上課、作業一直都很認真,所以老師也總是很努力幫助我,考前我更是拼了命地讀書、練習。

而期末發考卷的時候,老師單獨把我叫了出去。

當下我都快哭了,心想「是不是寫得很糟,需要被約談…?」

結果老師卻認真的看著我,告訴我,他真的很感動我從上學期寫不出來到現在的進步,他說…

「我展現出了一個老師最期待看見學生的成長曲線。」

Photo by Aya Okawa on Unsplash

Photo by Aya Okawa on Unsplash

就這樣,我從第一學期明明已經很努力,卻還是只有32/42的成績(我原本還以為不差,實際上才發現是身邊朋友間、學長姐間最差的!),在第二學期的finals進步到39/42,期末的預估成績甚至更高。

一切,就像奇蹟一樣……。

圖 / 羅雋甯

圖 / 羅雋甯

學習真正的意義

不過這段準備考試的過程帶給我的,遠遠不是只有成績而已,更是「學習真正的意義」。

我發現在台灣考試體制下的我,考前擅長的讀書方式就是去「背誦」許多知識、細節,強迫大腦記憶那些明明google就查得到的資料。我知道怎麼做能考好,也總是真的能考得不錯,但也在這樣「背完就考,考完就忘」的過程中失去學習的意義。

不過,IB的考試不是這樣的。光是記憶知識沒有用,還要能夠將他們「應用」於自己的論點當中,組織一篇有說服力、具批判性的文章。這樣的學習讓我能夠真的去要求自己把課堂概念融會貫通,真的去

把「學校學到的知識」運用於「真實世界」以及「自己有興趣的事物」。

對我來說,這才是學習真正的意義,也是我在IB終於體會到的。

圖 / Unsplash

圖 / Unsplash

七、春天來了,一切也都開始萌芽了

隨著課業的落幕,我又重新把生活重心轉回了一直堅持的project。

當時距離二年級畢業只剩一週,但因為真的很想多聽聽學長姐們的故事,於是,我和團隊拼了命的用三天籌辦一場「What Makes You Who You Are」的故事分享活動。

第一次舉辦 project 分享活動

第一次舉辦 project 分享活動

短短三天,我們主動去接觸還不認識的二年級、尋找講者、協助整理故事;我們也製作海報、寄郵件到全校email和群組、到處見到人就宣傳;又或是準備點心、申請場地、拜託老師支援、自己嘗試主持活動等,好多好多都是說來輕鬆但實際上一點都不容易的「第一次」。那三天,我所感受到自己付出的努力,甚至超越當時菸沒綠洲舉辦淨街前的準備。

然而,一如既往,又再度以失敗作收。

明明大家已經用盡了全力宣傳,最後出現的觀眾卻還是不多;明明已經盡可能協助講者準備故事,卻因為畢業前大家都很忙,只有少數講者有真正花心思去準備,甚至還有一個活動前一刻才說要退出。

活動結束後的那個夜裡,我哭到沒有辦法睡覺;隔天上學見到人更是覺得丟臉,辦了這樣失敗的活動。這對我來說格外挫折,因為:

「以前在台灣,我從來沒有已經這麼努力了,卻還是嘗到失敗的滋味。」

圖 / Unsplash

圖 / Unsplash

雖然真的很挫折,但,這也讓我終於有機會問自己:

「如果沒有掌聲,我是不是還是願意繼續做下去?」

我想,我的答案是肯定的。

因為,雖然一直沒有成果,但光是努力跨出舒適圈接觸人、聽著同學真誠分享生命故事、和越來越多人擁有深度交流的機會,這樣的過程中,本身就帶給了我很多成長和滿足感,這是無關乎後續成敗與否的。

一切終於產生了好轉

不過,雖然跌跌撞撞,結果也不全然是這麼的差。後來我才發現,活動當天觀眾少的好處是,只有這些少數人看見了最差強人意的景象,其他很多人在我們的努力宣傳之下接收到了訊息,雖然礙於畢業前的忙碌而沒能參與,但也在心中對我們團隊開始產生了印象。

後來,在全校重大的提案競賽中,我們團隊也憑著當初完整的企劃書和一點一滴累積的行動經驗,最終獲得了最大獎「一萬英鎊」的實作經費,為接下來更多的行動揭開了序幕。

而緊接著,我們又被邀請在UWC最大的贊助者來訪的活動中,站上舞台,對著貴賓,以及全校師生們分享著我們的project。就這樣,我們終於漸漸被大家認識、甚至建立起了不錯的形象。

Lighthouse Prize 榮獲最大獎「一萬英鎊」

Lighthouse Prize 榮獲最大獎「一萬英鎊」

而在這樣忙碌於project、或是全心全意投入於課業的過程中,我也發現了自己在「社交」方面的成長。

一年下來,我認知到自己不應該只躲在房間內專注於自己的事,而幾乎不與人互動,但同時,也沒有必要一昧為了社交而社交,最後把自己累垮。

我意識到「會合的人,自然就會聊得來;合不來的,勉強了也沒有用。」即便和學校大部分很popular的人還是沒那麼常互動,不太能夠融入他們的圈圈,但現在的我,也不再去感到自卑或因而討厭自己內向的特質。而這同時也是因為,身旁有了一群真的很好很好的朋友、團隊,support each other whenever we’re in need。

和好朋友一起去海邊玩

和好朋友一起去海邊玩

最後,還記得當初申請的 National Leader 嗎?

在學期末,另一件非常幸運的事是,雖然我依舊沒有錄取,學長姐們卻給了我「Conference 代表」的特別職位,讓我能和四位 National Leaders 一起實踐出我想像中的「東亞Conference」,進而讓全校更認識真正的東亞文化。

學校的 Conference 選拔其實是相當競爭激烈的,因為除了東亞以外,其他許多 National Groups(例如中東、西歐、東歐、非洲等),或是各種議題性的組織(例如環保、女權、性別平權等),又或是對於特定主題很有興趣的人(例如藝術、科學、宗教等),大家都會想辦法爭取那僅僅3張,舉辦 Conference 的門票,一手為全校師生規劃兩天的體驗活動與課程。

而最後,擅長活動規劃、創意發想的我,也在與團隊的合作之下,讓「東亞Conference」順利脫穎而出,成為明年學校的大活動之一。

明年的「東亞 Conference」,主題:Phoenix 鳳凰

明年的「東亞 Conference」,主題:Phoenix 鳳凰

八、親愛的品恩,別忘了你的那份「相信」

就這樣,這麼漫長又辛苦的一學期、一年,終於被我走完了。回想起來真的一點都不輕鬆,但也真的又學到了好多、成長了好多。

原本一整年常會一直去懷疑自己明明高中已經畢業,又來到UWC,到底是不是對的選擇?感覺不只多花了兩年,好多學校裡的活動和氛圍也都跟想像中的不一樣,自己更不如以前有空間發揮所長。

但後來,隨著繼續踏實努力的走著、認真感受著生活當中的喜怒哀樂,並永遠不放棄去聆聽自己內心深處的聲音;最後,也還是又走到了去「感恩自己來到這裡、感恩自己是這樣幸運」的一刻。

還記得這學期的最初,我在日記本翻開的第一頁寫下了這樣的句子:

「永遠不放棄去相信 / 命運會帶著努力的你 / 走向更好。」

現在一個學期過去,我還是想告訴自己:

「雖然真的經歷了很多失敗,雖然一路上常會懷疑自己是否不會有找到出口的一天,也雖然,即便走到學期最後,或是未來,挫折也還是會經常將和煦的陽光藏在烏雲身後,讓人失去勇氣和希望。

但親愛的品恩,無論如何,請永遠別忘了屬於你的這份『相信』,相信一切都會走向更好。

因為是真的,努力的妳,一定會因為這一路的風景,而不斷不斷地,去長大,成為一個更好的人。」

圖 / 程惟揚

圖 / 程惟揚

如果沒有當初,就不會有最後

記錄了這些故事,我想說的是:大部分人在回顧歷程時,好像都只會記得自己最後成長了什麼,而忘了前期的準備與過程。導致無論是旁人看來或是自己事後回顧,都會變得好像一切成長都很理所當然、很意料之內、很輕鬆容易,好像只要跨出去就一定會有收穫一樣。

但我的故事想表達的是:

最後的結果確實是成長沒錯,不過,卻並非那麼的理所當然。

剛開始跨出舒適圈的失敗與挫折、過程中無止盡的辛苦與疲憊、每一次堅持卻仍舊失敗,那無限輪迴的自我懷疑與否定,這些,才是真真實實的成長過程;也是這些,才為後續的我帶來了許多無法想像的機會,才造就了學期的最後能夠成長許多、漸漸找到自己的我。

真的,如果沒有當初「明明知道自己幾乎不可能有機會,卻依舊勇敢申請 National leader 」的嘗試,最後我也不會獲得成為 Conference 籌辦團隊的一員、順利爭取到門票的機會。而如果沒有一整個學期為了project的累積,不斷去訪問故事、嘗試舉辦活動,最後也沒有辦法獲得這麼大的舞台,讓全校師生真正認識我們。

「嘗試的過程雖然充滿著失敗,但也正因為這些嘗試,才開啟了後續很多意想不到的機會。」

哈利波特「九又四分之三月台」(圖 / 程惟揚)

謝謝大家這麼認真看到了最後!陪我走完了這164天的漫長旅程:)

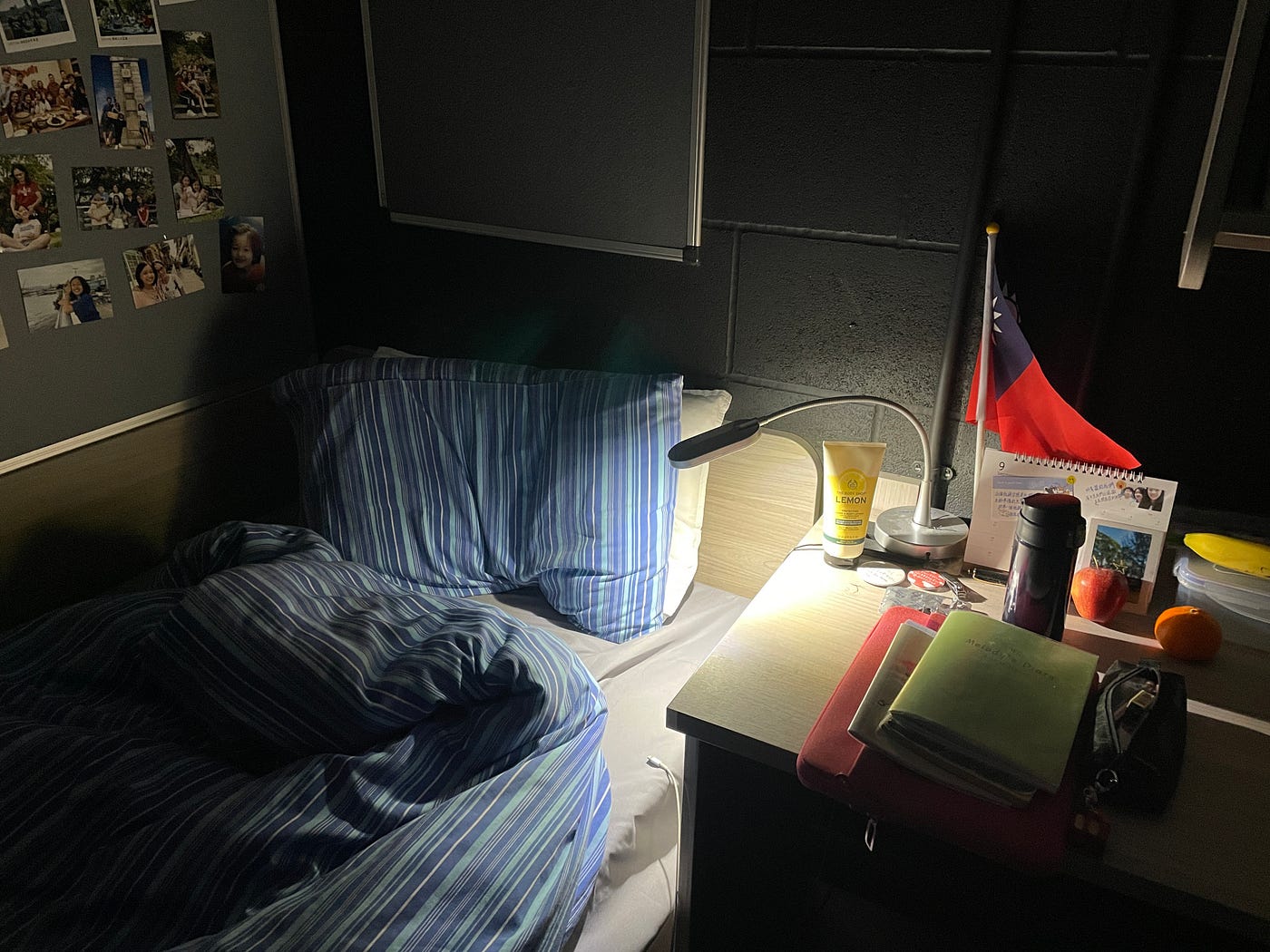

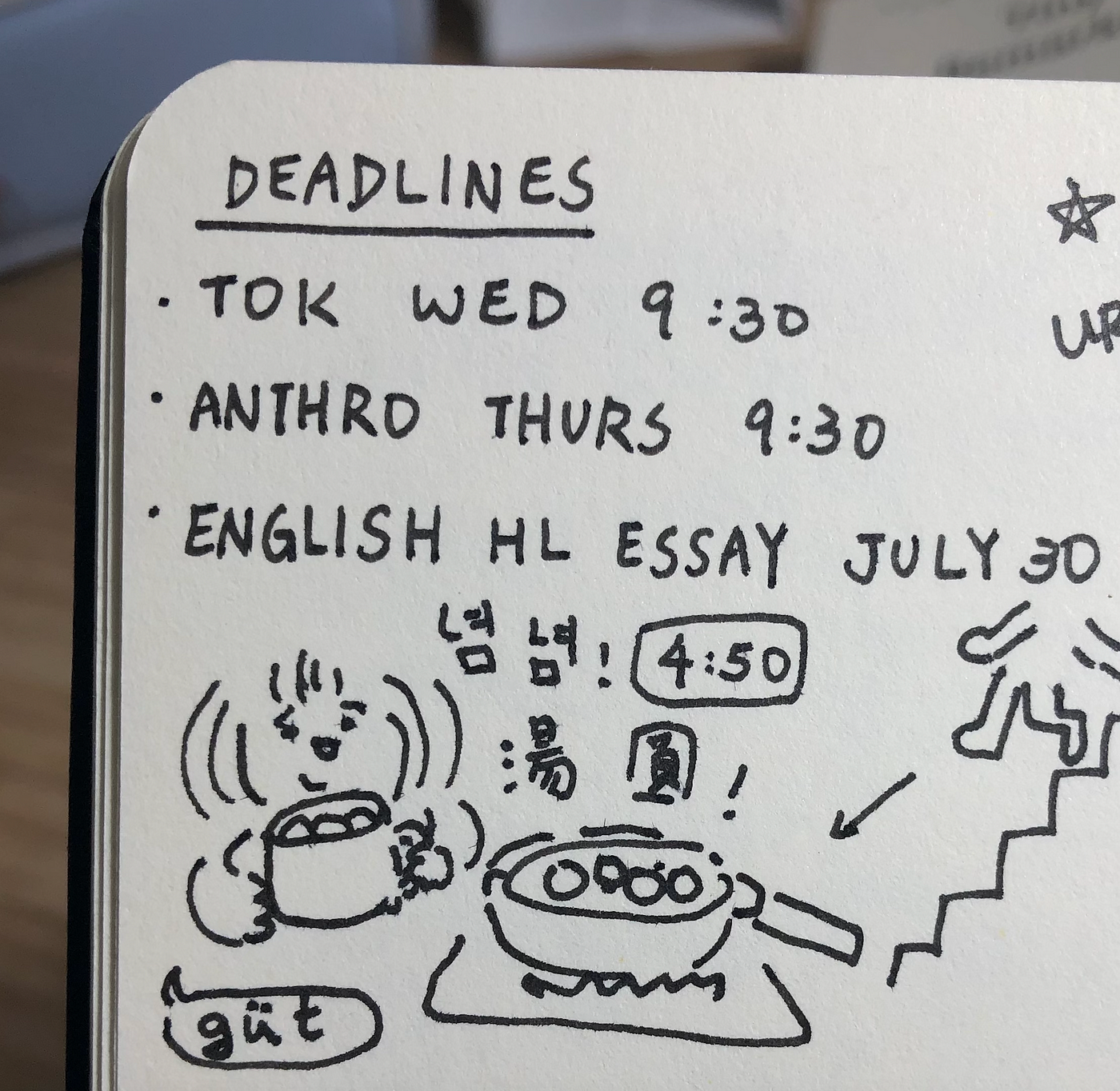

紀錄一次讀到凌晨4:30

紀錄一次讀到凌晨4:30 偷偷(?下樓做湯圓 P.S這是寫完EE first draft 的獎勵

偷偷(?下樓做湯圓 P.S這是寫完EE first draft 的獎勵

雲端硬碟上滿滿的政治筆記

雲端硬碟上滿滿的政治筆記 明年的「東亞 Conference」,主題:Phoenix 鳳凰

明年的「東亞 Conference」,主題:Phoenix 鳳凰